測量業と建設業報告書作成 年1回(手控え)

|

植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |

注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |

測量業と建設業 決算後の届出(毎年)

会社(法人)へ委任状を送る

↓

(前期の報告書も参照 OneDrive2-001 行書(新)4-000 建設業)

※手順詳細は、建設業見出し参考

https://www.mlit.go.jp/

建設業 決算変更届R〇.7.25第〇期

測量業

提出書類PDF

①測量法第55条の8第1項の規定に基づく書類 ※5年ごとに登録更新しているため、年度に注意。

②営業経歴書

③財務事項一覧表

④完成測量原価報告書

⑤決算報告書

⑥納税証明書

⑦営業所ごとの測量士・測量士補の人数 ※変更がない場合は省略可

⑧委任状

建設業

提出書類PDF

①表紙 変更届出書

②工事経歴書 (さく井・とび土工・土木工事)

③直近3年の各事業年度における工事施工金額

※④貸借対照表

※⑤損益計算書

※⑥完成工事原価報告書

※⑦株主資本等変動計算書

※⑧注記表

⑨事業報告書

⑩納税証明書その1

⑪使用人数 注:前期と変更ある場合

⑫健康保険等の加入状況 注:前期と変更ある場合

⑬委任状

※なんでも経審で作成

参考様式をダウンロードし、昨年度を参考に入力する。→そしてPDFに

【工事経歴書】

請負工事の一覧のうち金額の大きい上位10件を記入→小計

合計金額→請負工事全部の合計額=損益計算表の完成工事高

※千葉県(TheHuman分)は上位13件記載

合計金額は、損益計算書の工事売上高に合わせて金額修正。

【直近3年の工事施工金額】

合計金額は、損益計算書の工事売上高に合わせて金額修正。

事業年度の考え方

事業年度:2月1日~翌年1月31日

許可申請日(届出日):令和5年3月3日の場合。

直前の決算期は「令和5年1月31日」です。ここから起算した過去3年間の事業年度を記入します。

10期(令和2年2月1日~令和3年1月31日)

11期(令和3年2月1日~令和4年1月31日)

12期(令和4年2月1日~令和5年1月31日)

「なんでも経審」で 財務諸表などが作成できる。

各種申請書類→すでに建設会社の登録済みの場合は、新規で第〇期を追加し、入力。

財務諸表表紙・①貸借対照表・②損益計算書・③完成工事原価報告書・④株主資本等変動計算書・⑤注記表(財務諸表5表)、そして

(兼業事業売上原価報告書・付属明細書・換算報告書)をPDF作成できる。

昨年度がある場合は、前期データを反映させ、前期の決算書もPDFで開きながら作業する。

【財務諸表】

決算書と、昨年度の財務諸表を見ながら入力

※財務諸表=貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書

完成工事原価報告書:経費欄 当期経費合計から外注加工費を引く

:完成工事原価 Ⅰ~Ⅳの合計を記載する

損益計算表

兼業事業売上原価=期首棚卸高から期末棚卸高を引く

損益計算書入力チェック→OKで、財務諸表作成状況→NGは、詳細項目の数字にミスがあることが多い

販売費および一般管理の計算内訳は、決算書の順番で入力をしていくと、足りない項目がわかりやすい

【株主資本等変動計算書】

基本の項目は

列側:資本金、繰越利益余剰金、利益余剰金合計、株主資本合計、純資産合計

行側:当期首残高、当期純利益、登記未残高

減価償却累計額

未入力→合計額の欄との混同に注意

【注記表】

金額を今年度の決算書・個別注記表を参照し入力

文言は決算変更届の前期・注記表を参照 ※文言は個別注記表ではない。

雇用契約に係る重要事項事前説明書は、全員分

コメント部分ではないかも。

【事業報告書】

経常利益/損失→損益計算書の当期純利益/損失

完成工事高→損益計算書の完成工事高

【健康保険等の加入状況 注:前期と変更ある場合】

従業員数に社長も入る(カッコ内に1人)と入力

雇用保険欄は、雇用保険適用事業所設置届の「事業書番号」を入力

「労働保険番号」ではない。

【納税証明書と委任状】

都道府県知事許可 法人の場合 法人事業税(都道府県税事務所(支所)で発行)

都道府県知事許可 個人の場合 個人事業税(都道府県税事務所(支所)で発行)

国土交通大臣許可 法人の場合 法人税(税務署で発行)

国土交通大臣許可 個人の場合 所得税(税務署で発行)

なんでも経審を使用しない場合は用紙をダウンロード

以下補足

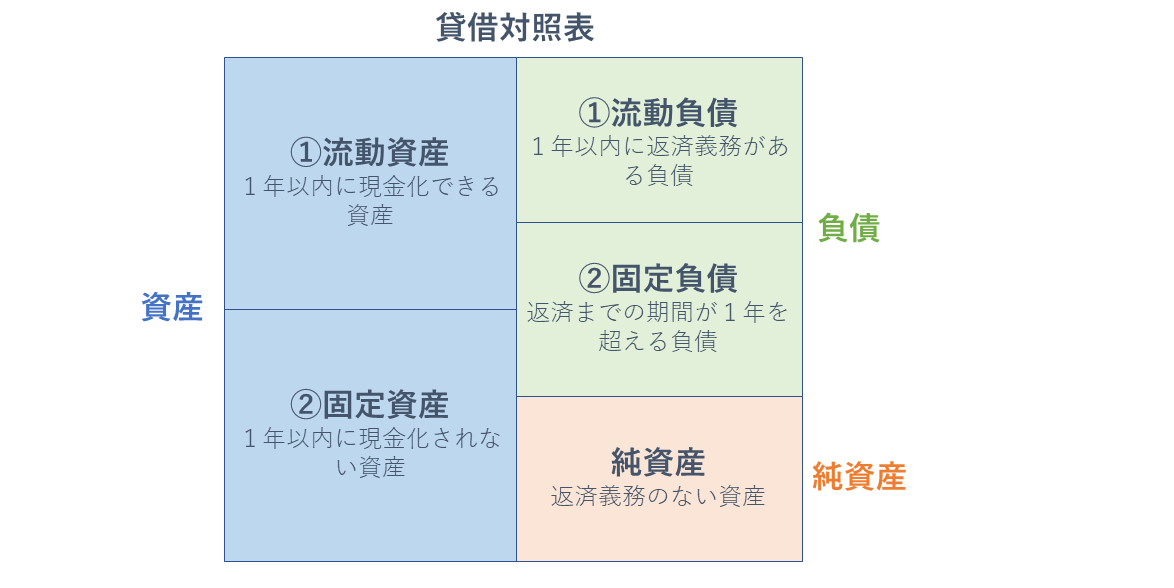

- 左側「資産の部」:集めた資金を運用している方法を示す

- 右側「負債の部」と「純資産の部」:会社が事業に必要な資金を集めた方法を示す

→→「資産」は資産をどのように運用したか、が分かる欄。資産額ではない!!

要点:決算書を建設業用に「翻訳」したものが建設業財務表である。

(書類の入力の際、数字のチェックに使える)

勘定科目は決算報告書と異なり、建設業特有の勘定科目を使用します。

勘定科目の違いを想定して、作成する必要があります。

貸借対照表

- 完成工事未収金 ← 売掛金

- 未成工事支出金 ← 仕掛品

- 工事未払金 ← 買掛金、未払金

- 未成工事受入金 ← 前受金

損益計算書

- 完成工事高 ← 売上高

- 完成工事原価 ← 売上原価

- 完成工事総利益 ← 売上総利益

【書類の税抜・税込みについて】

免税事業者(消費税の免除をされる小規模事業主・個人事業主)は、税込み処理。課税事業者で、経審(公共事業を発注者から直接請け負う建設業者が受ける審査)を受ける予定がない場合、税込み・税抜きどちらの処理でもOK。

ただ、すべての書類をどちらかに揃える必要がある。

参考情報

書面で請求する場合

納税証明書を書面で請求する場合の手数料は下表のとおりです。

| 納税証明書の種類 | 手数料 |

|---|---|

| 納税証明書(その1)(その2) | 税目数 × 年度数 × 枚数 × 400円 |

| 納税証明書(その3)(その4) ※(その3の2)(その3の3)も含む |

枚数 × 400円 |

なお、手数料を収入印紙で支払う場合、収入印紙に消印すると無効となってしまいます。また、郵送での受取を希望する場合は、郵送料(切手)や返信用封筒の準備も忘れないようにしましょう。

決算書の依頼・受領

標準報酬決定書を取得して、人数を確認でもよい