均等論・均等侵害(特許)の要件・由来・実務上の取り扱い

|

植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |

均等論・均等侵害(特許)の要件・由来・実務上の取り扱い

侵害訴訟において、文言侵害が成立しない場合、

及び、文言侵害について自信が無い場合に、主張されるのが、均等論です。

(1)原則

特許権は原則的に、特許請求の範囲の文言に完全に一致しなければ侵害となりません。

このように文言の一致がある場合を、文言侵害といいます。

このことに関係しては、このページを参照ください。

(2)要件

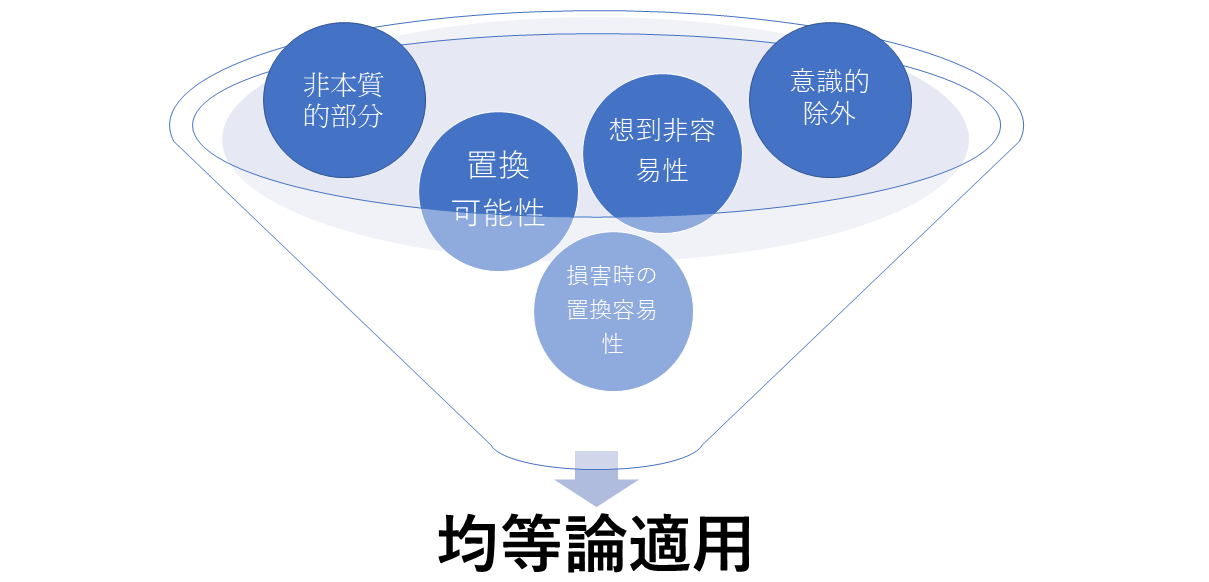

均等論が適用される要件は、以下の5要件です。

このような5つの条件全てが満たされると、

文言侵害に当たらない場合であっても、特許権の技術的範囲とされます。

① 非本質的部分

:その相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと

②置換可能性

:その相違部分をその製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同じ作用効果を奏すること

③ 侵害時の置換容易性

:その製品の製造時点において、当業者がそのような置き換えを容易に想到できたものであること

④ 想到非容易性

:その製品が、特許発明の特許出願時点における公知技術と同一ではなく、

また当業者がその公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと

⑤ 意識的除外

:その製品が発明の特許出願手続において特許請求の範囲から

意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もないこと

(3)説明

①非本質部分

本質部分はまさに本来的に発明の本質の部分については、

もっとも重要な部分についても、拡張を認めてしまうと、

本来的に、発明者が考えていなかった範囲外も保護することになるからです。

この部分も、侵害訴訟において争われることになると思われます。

②置換可能性

置換しても同一の機能効果を表すことです。ただ、正直、同一の機能効果を表さなければ、

正直ほぼ別発明でしょうから、よほどのことがない限り、ここが争点になることはないと思います。

もし、この部分で問題になるようでしたら、権利者は均等論の適用をそもそもあきらめると思われます。

③侵害時の置換可能性

この置換容易性は、侵害時です。出願時に逆に置換可能性が高いのであれば、

均等論が適用されない方に働く可能性さえもあります。

その時に想到できるのであれば、特許請求の範囲をそのように書けばいいと言えさせもするからです。

④相当非容易性

④の想到非容易性は、出願時にその置換したものについて

容易に想到できるようなものに、権利を拡張させる必要が無いからです。

出願時によく考えてくださいで済む話です。

具体的には、昔には、大きな液晶でないテレビしかない時代に、そのようなテレビに表示すると書いていたけど、

その後、液晶等のテレビが生まれてきた際に、その時代に液晶等のテレビを想定しろと言われても難しいでしょ。

逆に、すでに、液晶等のテレビが一般的なら、そこも含めた書き方をしなかったなら、

それは権利外になっても仕方ないでしょう、という考え方です。

⑤意識的除外

拒絶理由通知で示された先行技術を回避するためなどに、意識的に除外した部分についても、

拡張を許さないよという、これまた当たり前の要件です。

このような要件があるため、審査時に安易に限定することは危険なのです。

(4)由来

ここで説明する均等論は、

平成10年2月24日の最高裁判決

(無限摺動用ボールスプライン軸受け事件上告審判決)

によるものです。

(5)なぜ均等論が生まれたか

基本的には、アメリカから来た概念です。

もともとは、文言侵害だけで運用されていましたが、それだと、

権利者がかわいそうだというような事情があった時に、生み出されてきたものです。

なぜ、アメリカで生まれたかというと、

実は、英語というのは極めて具体的な言語で、抽象概念を表す言葉が豊富ではないのです。

それは、英語というのが、もともと、プラグマティズム的な言語で、現場で使われるものだったからです。

そのように、抽象的に物を表すことができない英語において、

英語のクレーム(特許請求の範囲)も、抽象概念で記載できないという事情の中で、

認めてきたものなのです。

その為、本来的に抽象概念・上位概念化が可能な日本語の場合、

この均等論を認める必要性は本来的に無いのです。

出願時にもっと考えれば良いのです。で終わってしまうのです。

ただ、日本の学者先生は、アメリカから輸入するの好きなので、

輸入して、判例でも認められてしまったため、日本でも均等論が生まれてしまったのです。

(6)実務上の扱い

特許の侵害非侵害を検討する際に、この均等論の存在が、判断を難しくしております。

ただ、基本的には、均等は例外処理であるということです。

また、均等は例外=救済措置であるため、この均等の主張が裁判で通らないことも多く、

通るような事例は、基本的に、裁判所が原告を負けさせたらかわいそうと思うような場合です。

その為、そもそもこのような均等を言わなくても済むように、

特許請求の範囲を最初からよく検討する必要があります。

弊所も、鑑定・見解書を作成するときには、この均等を考慮したものを作成しています。

関連ページ

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 元審査官 植村貴昭